Einzeltäter oder gemeinschaftliches Verbrechen? Der Abschlussbericht des Generalbundesanwalts zum Oktoberfestattentat

Karlsruhe, 23.11 1982

In einem schönen Beamtendeutsch der alten Schule formuliert der zuständige Sachbearbeiter des Generalbundesanwalts den Abschlussbericht zu den Ermittlungen um das Oktoberfestattentat (AZ: 1 B J s 201/80-5). Es ist der November 1982; gut zwei Jahre lang war ermittelt worden, und über dreißig Jahre später wird Harald Range, nunmehr selber Generalbundesanwalt, konfrontiert mit dem Vorwurf, die Ermittlungen seien stets auf eine Einzeltäterschaft Köhlers, niemals auf ein Täternetzwerk ausgerichtet gewesen, öffentlich behaupten können: „Wir haben aber nie die These vertreten, dass Köhler ein Einzeltäter war. Sonst hätten wir ja nicht zwei Jahre lang gegen mögliche Mittäter und Mitverschwörer ermittelt.“

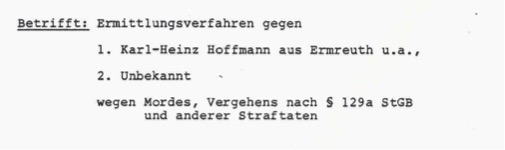

Tatsächlich sind diese Worte nicht gelogen, zumindest nicht im juristischen Sinn. Das betreffende Ermittlungsverfahren richtete sich natürlich nicht gegen den toten Köhler sondern gegen Karl Heinz Hoffmann und andere sowie gegen „Unbekannt“.

(Abschlussbericht des GBA, Seite 1)

Analog zum aktuellen NSU-Verfahren wurde also nicht gegen einen in der Öffentlichkeit als ausführenden Täter Vorverurteilten ermittelt, schon allein aus formaljuristischen Gründen nicht. Stattdessen richtete sich das Ermittlungsverfahren gegen so genannte Helfer oder Hintermänner, eventuell Tatbeteiligte. Wie im NSU-Verfahren standen daher der berühmte § 129a („Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung“), Mord sowie andere Straftaten als strafrechtlich relevante Vorwürfe im Raum.

Die Bundesanwaltschaft muss sich also, juristisch gesprochen, den Vorwurf nicht gefallen lassen, allein einem „Einzeltäter“ hinterher ermittelt zu haben. Im Hinblick auf die Ermittlungstätigkeit selbst sowie die Ermittlungsergebnisse verstummt dennoch nicht der Vorwurf, man sei auf einen Einzeltäter Köhler fixiert gewesen.

Tatsächlich tun sich zwischen einigen Ermittlungsergebnissen und den Schlussfolgerungen der Bundesanwaltschaft schwerwiegende Widersprüche auf, und diese Widersprüche werden bis zum heutigen Tag von einigen linksliberalen Meinungsmachern dazu benutzt, den Anschlag einem „rechtsradikalen Netzwerk“ zuzuschreiben. Im Mittelpunkt stehen dabei die Zeugenaussagen der Frau Vehs und des Herrn Lauterjung. Letzterer hatte ausgesagt, eine „Dreiergruppe“ beobachtet zu haben, die kurz vor der Explosion in einem „hektischen Gespräch“ gestanden habe Sachakte Band 2, Blätter 230ff). Frau Vehs dagegen will kurz vor der Tat zwei junge Männer gesehen haben, die sich in „gebückter Haltung“ um den späteren Detonationsort herum befunden haben sollen (Sachakte Band 9, Blatt 2676ff).

Beide Zeugen haben Köhler nach Vorlage unterschiedlicher Lichtbilder identifiziert, wobei die Frisur Köhlers, wie sie auf den Lichtbildern zu sehen ist, von der Frisur Köhlers am Tatabend stark abweicht, eine Identifikation beim ersten Sehen und den einschlägigen Lichtverhältnissen also eher unwahrscheinlich erscheint.

Grundsätzlich hatten die Ermittler mit diesen Aussagen also durchaus Anhaltspunkte dafür, dass Köhler aus einer Gruppe heraus gehandelt haben oder zumindest Teil einer solchen Gruppen gewesen sein hätte können, wenn diese auch als ausgesprochen unsicher gewertet werden müssen: Keine einzige der Aussagen anderer Tatzeugen, im Fall von Frau Vehs nicht einmal ihrer ebenfalls anwesenden Familienmitglieder, hatte die Beobachtungen bestätigt (Abschlussbericht des GBA, S. 93).

Die in der Literatur häufig anzutreffende implizite Schlussfolgerung, die angeblich beobachteten Gespräche würden auf einen „rechtsradikalen“ Täterkreis hindeuten, kann sich dabei auf keine Zeugenaussage stützen. Jener von dem Zeugen Lauterjung erwähnte „BRD-Parka“, den einer von Köhlers Gesprächspartnern getragen haben soll (Sachakte Band 2, Blatt 234), war um 1980 ein modisches Kleidungsstück ohne politische Assoziationen.

Zusammen mit der Widmung des Ermittlungsverfahrens gegen Hoffmann et al. war man also verpflichtet, und ist dieser Verpflichtung auch nachgekommen, die Alibis der Mitglieder der WSG zu überprüfen. Diese wurden durch die erfolgte Überprüfung entlastet; Hoffmann selbst befand sich zum Tatzeitpunkt in einer Disco in Nürnberg. Die Teilnehmer jener Fahrzeugkolonne, der man zunächst eine „Fluchtbewegung“ nach Süden unterstellt hatte, hatten in Neuburg an der Donau Station gemacht und konnten dem vermuteten Täterkreis ebenso wenig zugeordnet werden. Auch Hinweise auf eine Beteiligung von Mitgliedern der WSG am Bau der Bombe, der Beschaffung des Sprengstoffes oder der Tatvorbereitung wurden nicht gefunden. Die anfängliche Spur, bekannt geworden angeblich am Vormittag des 27.9. 1980, Köhler habe Kontakte zur WSG unterhalten, erwies sich im Hinblick auf die Tatbeteiligung der WSG als Trugspur (Sachakte Band 2, Blätter 170ff‚ 196ff‚ 231ff, 237, 245ff‚ 254).

(Schwammige Behauptungen des GBA im Abschlussbericht, S. 86)

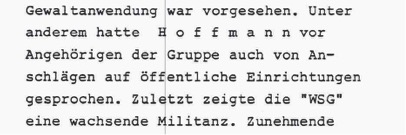

Die ungeheuren Folgen der genannten Trugspur für das gesamte Ermittlungsverfahren, nämlich eine Tat zwar durchaus einer Tätergruppe, nur eben nach Lage der Dinge der falschen Gruppe, zugeordnet zu haben, erzeugen innerhalb der Logik des Abschlussberichts die rhetorische Tendenz, den falschen Fokus durch eine Anhäufung scheinbar belastender Momente im Nachhinein zu rechtfertigen. Wie es der Rhetorik des schlechten Gewissens aber eigen ist, wird Zuflucht gesucht zu schwammigen Formulierungen.

Die oben abgebildete Passage aus der beglaubigten Abschrift des Abschlussberichts zeigt solche Formulierungen: Dort ist zunächst die Rede davon, dass innerhalb der WSG, die mit dem Anschlag nicht in Verbindung gebracht werden konnte, „Gewaltanwendung“ „vorgesehen“ gewesen sei. Eine solche Behauptung müsste auch auf eine Dame zutreffen, die einen Selbstverteidigungskurs besucht; und auch die vielleicht nicht unzutreffende Feststellung, Hoffmann habe bei irgend einer Gelegenheit von „Anschlägen auf öffentliche Einrichtungen“ gesprochen, ließe sich der besagten Dame zuordnen, wenn sie vor ihren Kurskolleginnen von den Taten der RAF gesprochen hätte.

Welche Substanz hinter der Behauptung einer „wachsenden Militanz“ stehen soll, lässt sich aus heutiger Sicht nicht mehr feststellen. Am ehesten entsprechen diese Formulierungen dem Tenor jener Verbotsverfügung, mit der die WSG im Januar 1980 vom Innenminister der BRD aufgelöst worden war. Diese hatte als Grund für das Verbot etwa Kontakte zu Vereinigungen angeführt, die selbst gar nicht verboten gewesen waren.

Von einer tendenziellen Entlastung der WSG durch die Ermittlungsbehörden im Sinne einer vorschnellen Festlegung auf eine Einzeltätertheorie kann also keine Rede sein. Vielmehr wird im Text die Tatsache, dass man jahrelang, aus welchen Gründen auch immer, einer Trugspur nachgelaufen war, dadurch für den Leser akzeptabel gemacht, dass durch eine Dämonisierung der WSG die Fehlleitung der Ermittlungsbehörden ein Stück weit nachvollziehbar werden soll.

In der Frage der Täterermittlung bietet sich ein ähnlich widersprüchliches Bild.

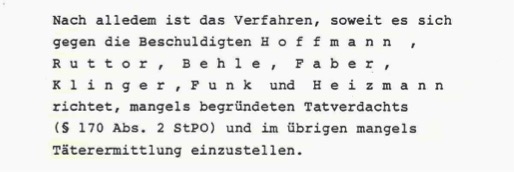

(Fazit zum Abschlussbericht des GBA, Seite 96)

In der Öffentlichkeit wird diese Passage gern so gelesen, dass man Hoffmann et al. im Ermittlungsverfahren entlastet habe, ein Täter aber nicht ermittelt werden habe können. Dies ist insofern unrichtig, als man Hoffmann et al zwar entlastete, sich der oben abgebildete Schlusssatz des Abschlussberichts in seinem letzten Abschnitt aber ausschließlich auf das Ermittlungsverfahren „gegen Unbekannt“ bezieht. Das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt allein blieb also ohne Täterermittlung; Köhler war tot und nicht „unbekannt“.

Aus juristischer Sicht kommt der Generalbundesanwalt darum herum, einen Täter zu benennen, zumal sich das Ermittlungsverfahren ja nicht gegen Köhler, einen zum Zeitpunkt des Ermittlungsbeginns bereits Toten, gerichtet haben kann. Sämtliche Behauptungen und Verdächtigungen, die gegen Köhler im Abschlussbericht ausgesprochen werden, stützen sich auch nicht auf Beweise seiner Täterschaft. Auch hier muss zu Hilfskonstruktionen gegriffen werden.

Köhlers „Täterschaft“ wird suggeriert, aber nicht bewiesen. Als Anhaltspunkte für diese Suggestion werden im Tatortzusammenhang seine (nachgewiesene) unmittelbare Nähe zum Detonationszentrum (Sachakte Band 4, Blätter 661-663 und 689) sowie seine Körperhaltung im Moment der Detonation, die aufgrund seiner Verletzungen rekonstruiert werden konnte (Sachakte Band 27, Blätter 51, 52, 57 und 58), genannt.

Das Vorleben Köhlers wird aufwändig durchleuchtet; man zeichnet das Bild eines zur irrationalen Gewaltanwendung neigenden Psychopathen, der ohne weiteres seine Mitmenschen schwer verletzt (Sachakte Band 27, Blätter 157ff), ohne die Sachgrundlagen dieser Behauptungen (hier: Überfall auf einen Mitschüler Jahre vor dem Attentat mit einer mit verdünnter Zitronensäure gefüllten Spritzpistole ohne Verletzungsfolgen) angemessen zu würdigen. Weit davon entfernt, Sachbeweise für den Bau der Bombe durch Köhler vorweisen zu können, werden im Text des Abschlussberichts zudem Hinweise auf Köhlers angebliche Sprengleidenschaft ausgebreitet (Sachakte Band 15, Blätter 4603ff‚ 4618ff‚ 4805, 4963ff, 4970).

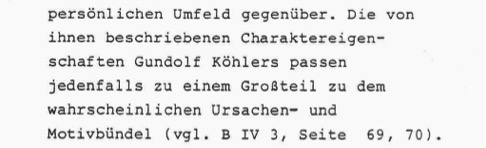

Auffällig auch hier: Die fehlenden Sachbeweise und die nicht mögliche juristisch ernst zu nehmende Zuordnung der Tat wird durch eine aufwändige Dämonisierung der Person in Ansätzen wett gemacht. Plausible Tathintergründe werden nicht genannt, dafür haufenweise diffuse Suggestionen „psychologischer“ Aspekte des Vorlebens hervorgekramt, die in keinem sinnvollen Verhältnis zum Tatgeschehen stehen (Sachakte Band 15, Blätter 4562, 4747‚ 4755, 4762, 4766, 4814‚ 4845, 4850, 4852, 4866, 4881, 4883‚ 4884, 4932, 4935, 4940f‚ 4986f, 4995ff, 4999ff, 5005-5008, 5013f). So auffällig dieses Ausweichen auf die Psychologie auch immer ist, gerade im Zentrum der Täterpsychologie, beim Motiv, werden keine sinnvollen Aussagen getroffen. Stattdessen wird ein „Ursachen- und Motivbündel“ konstruiert, das aus einer Vielzahl an Aussageteilen der Bekannten Köhlers zusammengewürfelt ist.

(Verweis auf ein „Ursachen- und Motivbündel“ anstatt eines Motivs, Abschlussbericht des GBA, S. 83)

Wenn der Text sich nun auch damit abmüht, die fehlende sachlich nachvollziehbare Zuschreibung der Täterschaft durch Verdachtspsychologie auszugleichen, so bietet er im Bereich der Ausforschung möglicher Kontakte Köhlers zu „rechtsextremistischen Kreisen“ gar nichts mehr: Über die zweite Jahreshälfte 1979 hinaus sei Köhler mit einschlägigen Personen und Personenkreisen nicht mehr in Verbindung gestanden (Sachakte Band 27, Blätter 213 und 215).

Insgesamt lässt sich sagen: Die Ermittlungen des Generalbundesanwalts zum Oktoberfestattentat waren keinesfalls auf einen Einzeltäter Köhler ausgerichtet sondern sie richteten sich gegen eine vermutete Tätergruppe. Da sich diese Vermutungen aber bereits nach kurzer Zeit zerschlugen und die WSG juristisch entlastet wurde, griff man zur Dämonisierung, um nachträglich eine Rechtfertigung für die Ermittlungstätigkeit gegen die WSG zu schaffen. Analog die Situation bei Köhler: Hier wurde keine Täterschaft nachgewiesen; an die Stelle von Sachbeweisen traten die Dämonisierung und eine unseriöse Täterpsychologie. Freilich musste Köhler am Schluss des Ermittlungsverfahrens, als Toter, nicht mehr juristisch entlastet werden.

Â

Ein Gedanke zu „Einzeltäter oder gemeinschaftliches Verbrechen? Der Abschlussbericht des Generalbundesanwalts zum Oktoberfestattentat“

Kommentare sind geschlossen.